2025年9月8日、愛知県豊川市

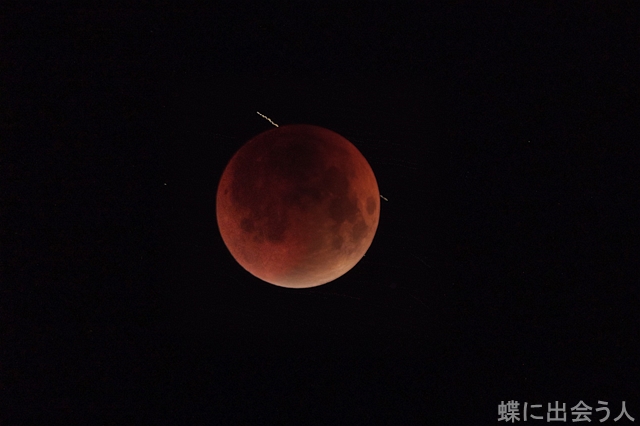

9月7日の夜(8日の未明)、皆既月食が見られました。

今回は皆既となる時間が1時間半と長く、その間に星食も見られるという事で、撮影に挑戦しました。

前日の7日夜、カメラ2台をベランダ脇にセットして、10時ごろ就寝・・

うとうとして目を覚まし、まだ早いかな?と思ったら、月食直前の1:10でした!

あわてて飛び起き、カメラを外に出して撮影開始です。

月食の進行の様子は10分おきに撮影する事にし、星食は連続写真に収める事にしました。

さらに、星食の瞬間(潜入と出現)は双眼鏡でも確認。

(その瞬間を見れて感激しました。)

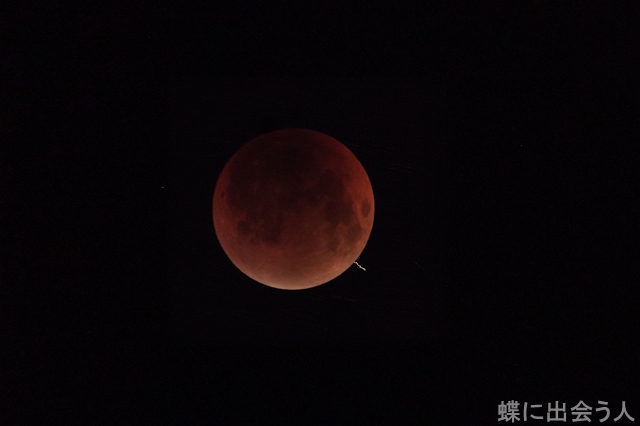

星食の連続写真は、パソコン上で比較明合成しています。

手動で合成位置を合わせたので、星の動きがたどたどしいです。

2枚目の写真は「みずがめ座 82番星」の潜入と出現。

3枚目の写真は「みずがめ座 81番星」の出現の様子です。

広角レンズでの連続写真は、途中で露出を確認するためにタイマーを切ったのですが、再開する時間を間違えてしまい、一部間隔がおかしくなってしまいました。

これは次回への反省点ですね・・

天候:晴れ

機材:機材:Panasonic GH5Ⅱ、G9PRO2、フォクトレンダー10.5㎜、G100-300㎜、GITZO GT1544T、GITZO G226、Kenko SKYMEMO-S